1978年と2025年、「二人の広岡達朗」を描くこと

12月8日に発売された新刊『正しすぎた人 広岡達朗がスワローズで見た夢』(文藝春秋)。「週末に全国の書店からの注文が殺到したから」という理由で、発売当日の月曜日早朝、急遽大増刷が決まりました。みなさんのおかげです、本当にどうもありがとうございます。

まだ現物を手に取る前に注文してくださった全国の書店関係者のみなさま、本当にどうもありがとうございました。その後も、他社編集者を筆頭に友人、知人から「買ったよ」「読んだよ」という声がたくさん寄せられました。

これまで何冊も自著を出版してきたけど、これだけの反響は初めてのことでした。重ね重ね、どうもありがとうございます。

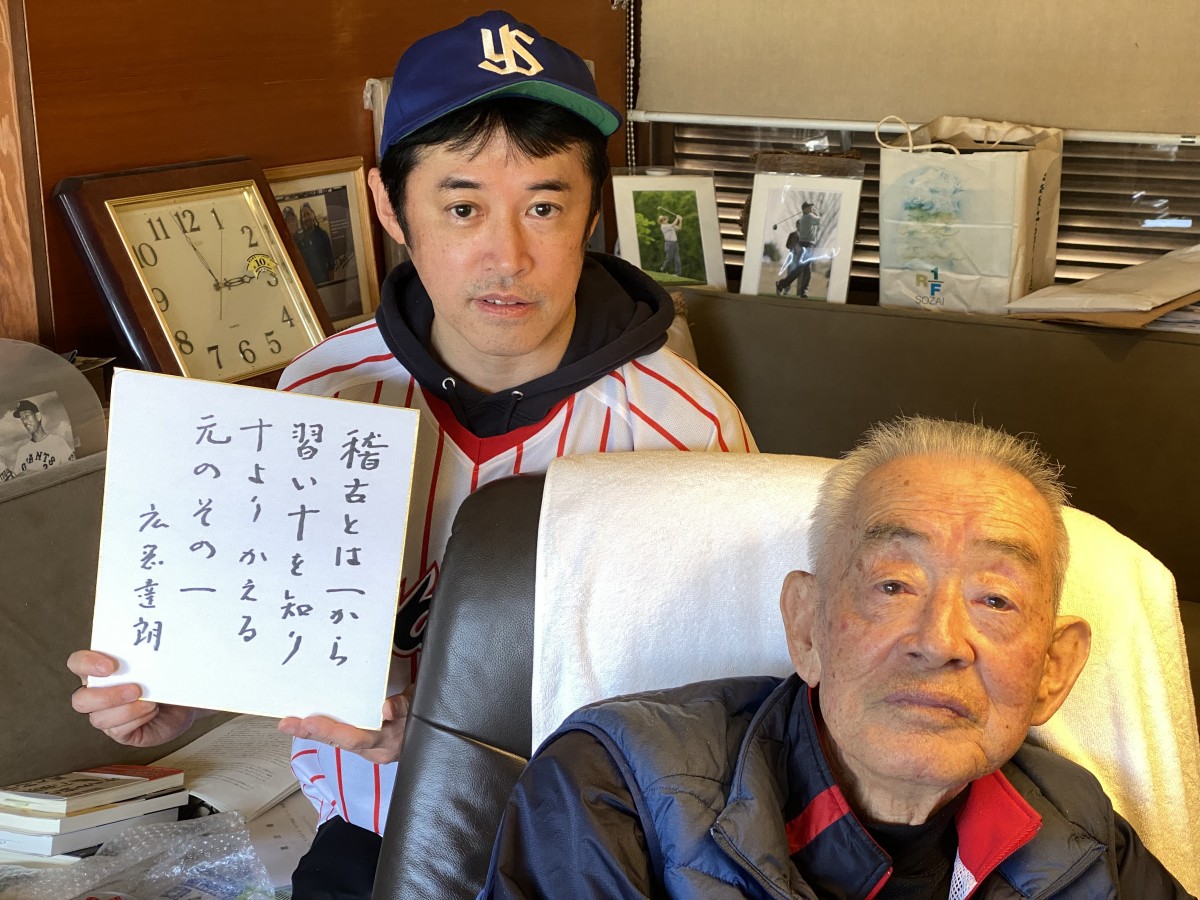

当の広岡さんからは「本当にあなたが書いたのか?」と問われました。まさかのゴーストライター疑惑でしょうか(笑)? そしてひと言、「よくまとめたね」と声をかけていただき、同時に「次は○○をテーマにお書きになるといいよ」と企画の提案まで受けました。「お書きになる」という丁寧な表現に襟を正す思いでした。

(先日、配信した「髙津臣吾氏ロングインタビュー」の続報は、このニュースレター最後に)

さて、本書で描きたかったのは「1978年、46歳の広岡達朗」と、「2025年、93歳の広岡達朗」についてでした。およそ50年前、広岡さんはスワローズを球団創設初となるリーグ制覇、日本一に導きます。その主役となったのが、若松勉、松岡弘、大矢明彦ら「花の昭和22年組」でした。

当初は、彼らを中心にして当時のスワローズナインに話を聞き、そこに広岡達朗の述懐を織り交ぜて、「1978年のスワローズを描こう」と考えていました。ところが、取材を続けていくうちに、「はたして、そんなまとめ方でいいのだろうか?」という思いが芽生えてきました。

というのも、広岡さんへの取材を続けていくうちに、どんどんどんどん「93歳の広岡達朗」に魅了されていったからです。一体、何に魅了されたのか? 自分の胸に手を当てて考えてみると、彼が経験してきたさまざまな研鑽から生み出される知見の奥深さだと気づきました。

しかし、こうした知見を引き出すことは、一筋縄ではいかない難行でした。というのも、90歳を過ぎた頃から、急に耳が遠くなり、さらにこの頃、奥様を亡くされたことで、会話が噛み合わないことが増えてきたからです。

こちらの「問い」が、なかなか伝わらない。通じたとしても、まったくちぐはぐな「答え」が返ってくる。そんなことが多くなってきたのでした。ご高齢の方の取材では、よくあることですが、あまりにもその状態が多くなってきました。

それでも辛抱強く質問を重ねていると、あっと驚くようなエピソードが披瀝されたり、当時の心境と現在の心境を客観的に比較した冷静な発言が飛び出したり、ライター冥利に尽きる問答が実現することもありました。それは決して、「たびたび」ではなく、「ごく稀に」ではあったけれど、そこに宝が埋まっているのが明らかなのに、途中で宝探しをやめるライターはいません。